技術水準向上事業 建設事業の技術水準の向上を図る事業

1.研修事業

1-1 自主研修

建設事業に従事する方々の、更なる技術力の向上のため、毎年研修を実施しております。

年間の研修内容は、最近の状勢や受講者の希望、建設関連団体等の要望などを踏まえ、常に見直しを行っております。

また、研修講師は、本機構の職員を始め、外部の専門家や有識者、実務経験の豊かな県職員などが務めています。

1-2 受託研修

重要な法令・基準等の改正内容を広く関係者へ周知するため、県から委託を受け研修事業を行っています。

また、県の電子納品・電子入札に対応するため、CALS/EC技術習得を目的とした研修も行っています。

令和6年度は自主・受託研修で計26講座を実施し、延べ1,902人が受講しました。

建設ICT研修

令和7年度研修一覧

(令和7年4月1日現在)

| 一般研修 | |||||

|---|---|---|---|---|---|

| 研修名 | 配信会場 研修会場 |

開催予定日 | 回数 | 計画延人 | 研修概要 |

| 公共事業実務研修 (オンライン) |

建設技術推進機構 | 4月17日 | 1 | 95 | 公共事業の実務に関する知識の習得を図る。 |

| 盛土規制法研修 (オンライン併用)※ |

建設技術センター | 4月22日 | 1 | 50 | 宅地造成及び特定盛土等規制法の円滑・適正な運用を図るため、制度概要のほか、基礎調査や区域指定、許可・検査、違反是正等に関する事務について、必要な知識・技能を修得する。 |

| 土木施工管理研修 (オンライン) |

建設技術推進機構 | 4月24日 | 1 | 95 | 一般土木工事を施工するに当たって必要となる施工管理に関する知識の習得を図る。 |

| 測量研修 | 建設技術センター | 5月13日~14日 | 1 | 50 | 工事現場で必要となる測量技術の習得を図る。 |

| 災害研修(オンライン) | 建設技術推進機構 | 5月28日 | 1 | 95 | 災害に関わる基礎知識の習得を図る。 |

| 法面研修(オンライン) | 6月25日 | 1 | 95 | 法面の工法選定、施工に関する知識の習得を図る。 | |

| 橋梁維持管理研修 (オンライン併用)※ |

建設技術センター | 7月3日~4日 | 1 | 150 | 橋梁の維持管理に関して、点検・診断及び補修の設計・施工に関する基礎的な知識の習得を図る。また、点検診断、補修設計において必要となる橋梁構造の理解・習得を図る。 |

| 沿道修景研修 ※ | 8月22日 | 1 | 50 | 沿道修景に関する知識の習得を図る。 | |

| 建設ICT研修 ※ | 8月26日・ 1月20日 |

2 | 100 | 建設分野におけるICTに関して、基礎的な知識の習得を図る。 | |

| 3次元点群測量・データ処理(初級)研修 ※ | 8月27日・ 1月21日 |

2 | 60 | 3次元点群測量の基礎的な知識の習得を図る。 | |

| 3次元データ処理(中級)研修 ※ | 8月28日・ 1月22日 |

2 | 60 | 3次元データ処理の操作方法を習得する。 | |

| 景観研修 ※ | 未定 | 9月2日 | 1 | 15 | 実務者に必要な景観に関する基礎的な知識の習得を図る。 |

| 地質研修 ※ | 建設技術センター | 9月11日~12日 | 1 | 70 | 地質に関する基礎的な知識の習得を図る。 |

| 橋梁研修(オンライン併用) ※ | 9月18日~19日 | 1 | 80 | 橋梁の設計施工に関する専門的な知識の習得を図る。 | |

| 舗装研修(オンライン併用) ※ | 9月25日~26日 | 1 | 130 | 舗装に関する基礎的な知識の習得を図る。 | |

| コンクリート研修 (オンライン併用) ※ |

10月10日 | 1 | 65 | コンクリートに関する専門的な知識の習得を図る。 | |

| 安全管理研修 ※ | 10月31日 | 1 | 50 | 公共工事における安全管理の基本的事項の習得を図る。 建設工事における労働災害の発生状況を踏まえ、安全管理の徹底を図る。 労働安全規則等の関係法令に基づく安全対策に関する知識の習得を図る。 |

|

| 公共工事(建築)研修 (オンライン) |

建設技術推進機構 | 11月12日 | 1 | 50 | 公共工事の建築工事を施工するに当たって必要となる知識の習得を図る。 |

| 公共工事(電気設備)研修(オンライン) | 11月13日 | 1 | 50 | 公共工事の電気設備工事を施工するに当たって必要となる知識の習得を図る。 | |

| 公共工事(機械設備)研修(オンライン) | 11月14日 | 1 | 50 | 公共工事の機械設備工事を施工するに当たって必要となる知識の習得を図る。 | |

| 色彩研修 ※ | 建設技術センター | 11月19日(半日) | 1 | 10 | 実務者に必要な色彩に関する基礎的な知識の習得を図る。 |

| 補強土壁研修 (オンライン) |

建設技術推進機構 | 1月16日 | 1 | 95 | 平成24年7月に改訂された道路土工 擁壁工指針の内容を理解するとともに、補強土壁工法についての基本的な知識の習得を図る。 |

| 会計検査研修 (オンライン併用) ※ |

建設技術センター | 1月30日 | 1 | 65 | 公共工事の会計検査において、建設工事の設計不適切等のミスを防ぎ、チェック体制の強化を図る。 |

| CALS/EC | |||||

|---|---|---|---|---|---|

| 研修名 | 配信会場 研修会場 |

開催予定日 | 回数 | 計画延人 | 研修概要 |

| 電子入札研修 | 建設技術推進機構 | 7月 (1回につき半日) |

6 | 60 | 宮崎県電子入札システムの導入及び操作方法を習得する。 |

| 電子納品研修 (工事) |

10月・11月 | 4 | 60 | 県土整備部が建設工事の一部について行う「工事写真及び工事完成図の電子納品の試行」に伴い、パソコンを使用しての作成方法の習得を図る。 | |

| その他 | |||||

|---|---|---|---|---|---|

| 研修名 | 配信会場 研修会場 |

開催予定日 | 回数 | 計画延人 | 研修概要 |

| 建設業関連 (建設業許可及び経営事項審査) 研修(オンライン併用) |

宮崎市 | 9月5日 (半日) |

各1 | 300 | 建設業許可申請及び経営事項審査の申請書類等を作成するための 知識の習得を図る。 |

| 延岡市 | 9月9日 (半日) |

各1 | 200 | ||

2.建設技術情報提供事業

新技術活用促進支援

新技術活用促進支援は、コスト縮減や環境の保全に配慮された技術を新技術として広く募集し、宮崎県から認定を受けたものを本機構のホームページや発表会で紹介し、活用してもらうことを目的に行っています。

登録件数(令和7年4月1日現在)

| 技術区分 | 工法 | 材料 | 機械 | 製品 | その他 | 合計 |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 件数 | 46 | 17 | 3 | 63 | 4 | 133 |

活用区分

| 県内関連技術 | 【技術開発者が県内の企業である】、【主たる資材の製造工場が県内にある】、もしくは【資材の主たる原材料が宮崎県内産である】ことのいずれかに合致する新技術 |

|---|---|

| 県内活用技術 | 上記県内関連技術以外の新技術で【宮崎県内の公共工事、(国、県及び市町村発注)で活用実績のある】新技術 |

| その他技術 | 上記県内活用技術以外の新技術で、【国土交通省が運用している新技術情報提供システム(NETIS)に登録されている】、【建設技術審査証明がある】新技術 |

新技術発表会

屋内ブース展示

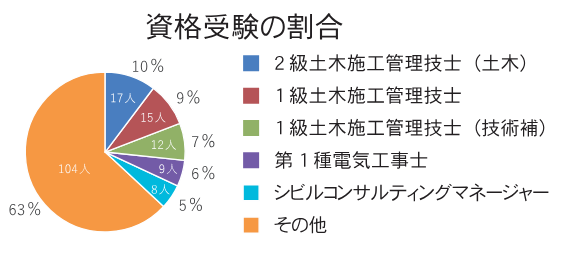

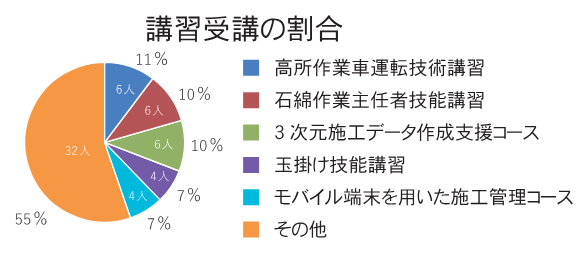

3.建設産業キャリアアップ支援事業

資格取得や講座等受講に取り組む宮崎県内の建設事業者等を支援することで、本県の社会インフラの整備補修に携わる技術者等の技術の向上及び担い手育成を図ることを目的として宮崎県建設産業キャリアアップ支援事業を行っています。

令和6年度の申請内訳

- 企業数 74社

- 受験者数 165名

| 年齢 | 10代 | 20代 | 30代 | 40代 | 50代 | 合計 |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 受験者数 | 5 | 31 | 56 | 48 | 25 | 165 |

- 講習(受講者数) 58名

| 年齢 | 10代 | 20代 | 30代 | 40代 | 50代 | 60代 | 合計 |

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 受講者数 | 5 | 11 | 9 | 26 | 4 | 3 | 58 |

4.宮崎『ひと・まち・みらい』づくりに関する研究・活動等助成事業

担い手(人材)確保や育成及び技術力の向上・継承などの建設産業の課題、社会資本の整備や維持管理に関する研究または活動に対して支援を行います。

研究に対しては100万円(上限)、活動に対しては30万円を助成します。

|

|

令和6年度 助成事業一覧

| 【研究:自由テーマ部門】 | |

|---|---|

| 申請テーマ | 申請者 |

| 低温溶射技術を用いた鋼構造物の力学的耐久性向上に関する基礎的研究 | 宮崎大学 堀澤 英太郎 |

| 綾北川流域および本庄川流域における濁水対策に関する研究 | 宮崎大学 村上 啓介 |

| リサイクル材を十分に活用した高性能コンクリートの開発 | 宮崎大学 李 春鶴 |

| RCアーチ橋の力学特性の経年変化に関する研究 | NPO法人宮崎社会基盤保全技術研究所 中澤隆雄 |

| 【研究:DX部門】 | |

|---|---|

| 申請テーマ | 申請者 |

| 打音検査ロボットの自律走行を目指した壁面追従移動技術の開発 | 宮崎大学 李 根浩 |

| 【活動:自由テーマ部門】 | |

|---|---|

| 申請テーマ | 申請者 |

| 全国にひろげよう!地域の橋を中心としたインフラ啓発活動 | 宮崎「橋の日」実行委員会 |

| 祖母・傾・大崩ユネスコエコパークエリアの登山道整備を通した美しい宮崎づくり | NPO法人ひむか感動体験ワールド |

| 宮崎版インフラメンテナンスに携わる技術者の再教育 | 宮崎大学工学教育研究部 |

| 地域の宝を共に磨き未来へつなぐ | 串間のみちを考える女性の会 |

| 「高千穂通り花みちプロジェクト」を通した美しい宮崎づくり | (一財)日本造園修景協会宮崎県支部 |

| 宮崎の多自然川づくりの啓発活動2024 | 特定非営利活動法人大淀川流域ネットワーク |

| 前目地域の里山景観再生プロジェクト | 前目温故知新の会 |

| 「一ツ葉自然体験観察の森」環境景観整備 | (一社)宮崎県建築士会 |

| 【かりこぼーずのピカピカ大作戦ー西米良橋の日活動ー】 西米良村内の橋に日頃の感謝の気持ちを込めて磨いて(清掃)描いて(絵画の作製)ピカピカにする |

西米良村橋の日実行委員会 |

5.建設技術者育成事業

市町村職員を対象として、当機構の専門性の高い技術力や幅広い知識等の習得を図るため、

積算事業や支援事業等の業務に従事させています。

6.推進機構周年事業

6-1 インフラフォトコンテスト

貴重な地域の資源等を再認識するとともに、良質な社会資本の整備を推進するため、県内の土木施設や建築物のほか、工事現場で働く人々等を題材とするフォトコンテストを平成29年度から毎年実施しています。

なお、作品の審査は、宮崎日日新聞社や関係団体の役員等9名による審査会で行っております。

令和6年度実績

・応募期間 令和6年7月1日(月)から令和6年10月31日(木)まで

・応募状況 112点(うち高校生以下40点)

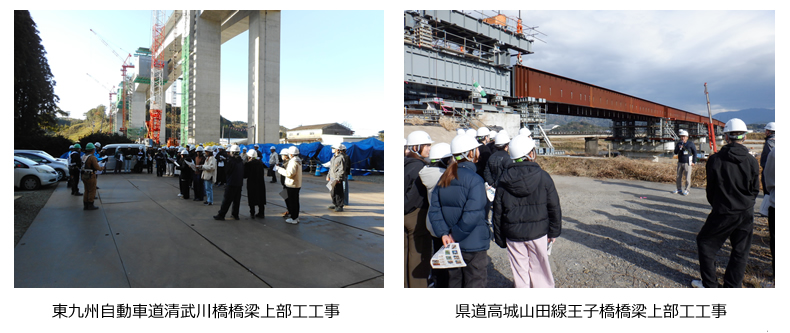

6-2 インフラバスツアー

建設産業への理解を深めてもらうとともに、県内における担い手の確保と機構の周知を図るため、県との共催で、宮崎大学工学部の学生等を対象としたバスツアーを平成29年度から実施しています。

令和6年度実績

| 開催日時 | 令和6年12月13日(金) |

|---|---|

| 参加人数 | 108名〔学生106名(2年生 53名、3年生 53名)先生2名〕 |

| 視察場所 | ■ Aコース(2年生) ・県道高城山田線王子橋橋梁上部工工事(県工事:都城市) ・県総合運動公園自転車競技場工事(県工事:宮崎市) ■ Bコース(3年生) ・東九州自動車道清武川橋橋梁上部工工事(NEXCO西日本:宮崎市) ・国道447号[真幸工区]トンネル工事(県工事:えびの市) |

戻る